Puisi sebagai Alat Perlawanan Politik

Kekuatan Tersembunyi dalam Kata-Kata Sederhana

Ketika kebebasan berbicara dibungkam dan suara-suara kritik ditindas, puisi—meski sederhana dalam bentuk—mampu menjadi pembawa pesan perlawanan yang paling gigih. Fenomena ini terlihat jelas selama periode Darurat di India (1975-1977), ketika pemerintahan Indira Gandhi menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan sipil. Di tengah represi politik yang mencekam, tumbuh subur puisi-puisi perlawanan yang, meski tidak dianggap karya seni agung, mampu menyalakan api solidaritas di antara para penentang rezim. Kristin Plys, dalam penelitiannya yang diterbitkan di jurnal Theory, Culture & Society (2020) dengan judul “The Poetry of Resistance: Poetry as Solidarity in Postcolonial Anti-Authoritarian Movements in Islamicate South Asia”, mengungkap bagaimana puisi bukan sekadar bentuk ekspresi artistik, melainkan mekanisme kuat pembentuk solidaritas yang membingkai perlawanan dalam tradisi kultural yang kaya dan bersejarah.

Akar Historis: Perjalanan Puisi di Dunia Islamik

Puisi telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Islamik jauh sebelum kebangkitan Islam itu sendiri. Di Semenanjung Arab pra-Islam, penyair menikmati status sosial yang tinggi—mereka adalah juru bicara suku, pengabadi sejarah, dan penjaga nilai-nilai kolektif. Tradisi ini kemudian beralih fungsi selama era keemasan Islam, ketika puisi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Para khalifah dan sultan mempekerjakan penyair-penyair istana untuk mengagungkan kebijaksanaan dan kemuliaan penguasa, menjadikan puisi sebagai alat propaganda bagi kelas elit. Namun, lanskap puisi Islamik mengalami transformasi radikal seiring dengan ekspansi kolonial Barat di abad ke-19. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai runtuh di bawah dominasi kekuatan Eropa, puisi mengalami demokratisasi dan politisasi yang drastis. Dari alat legitimasi kekuasaan, puisi bertransformasi menjadi medium perlawanan yang menyuarakan aspirasi rakyat tertindas. Pergeseran ini terjadi di seluruh dunia Islamik—dari Maroko hingga Indonesia, dari Asia Tengah hingga pesisir Samudra Hindia—menyatukan berbagai kelompok etnis dan linguistik dalam tradisi perlawanan kultural yang sama.

Darurat India: Ketika Kata-Kata Menjadi Senjata

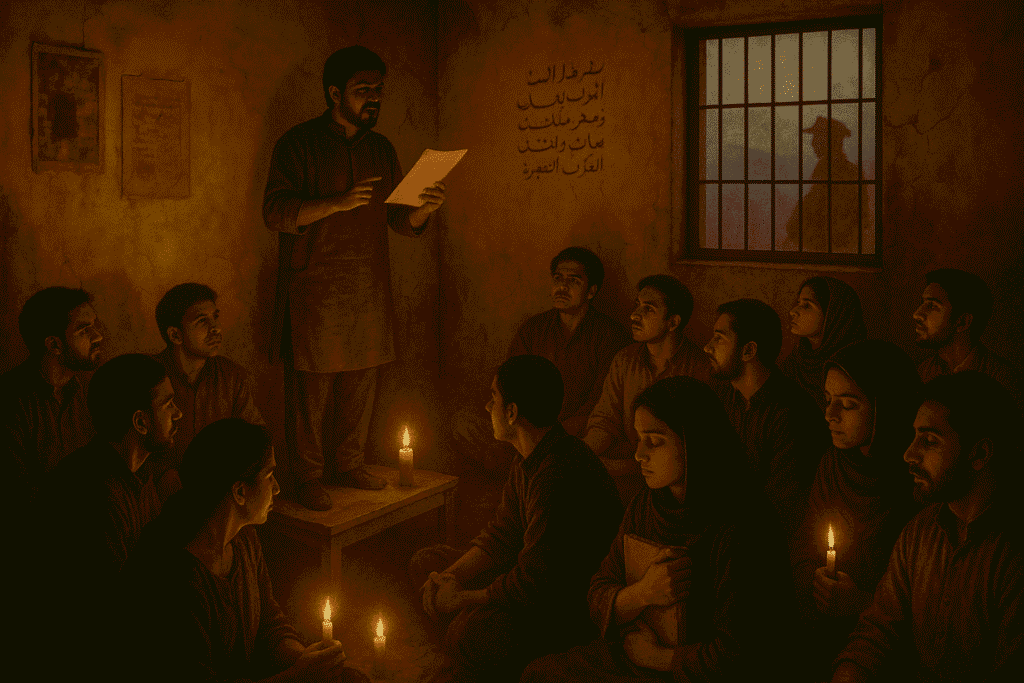

Periode Darurat India (1975-1977) menawarkan studi kasus yang komprehensif tentang fungsi sosial puisi perlawanan. Selama 21 bulan tersebut, Perdana Menteri Indira Gandhi mengesampingkan demokrasi konstitusional, memenjarakan ribuan lawan politik, menyensor media, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Di tengah intimidasi dan penindasan, ketika jalur perlawanan konvensional dibungkam, puisi muncul sebagai alternatif ekspresi yang sulit dikendalikan penuh oleh negara. Yang menarik, sebagaimana dicatat oleh Plys, puisi-puisi anti-Darurat ini umumnya bersifat amatir—ditulis bukan oleh penyair profesional, tetapi oleh warga biasa, aktivis, dan bahkan tahanan politik. Kualitas artistiknya tidak menonjol, dan secara objektif, kontribusi langsungnya terhadap penggulingan rezim otoritarian sangat minimal. Namun demikian, puisi-puisi ini beredar luas, dibaca dengan semangat, dan menyediakan fondasi emosional yang kuat bagi gerakan perlawanan.

Anatomi Solidaritas: Bagaimana Puisi Memperkuat Gerakan Sosial

Penelitian Plys mengidentifikasi setidaknya lima mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana puisi memperkuat solidaritas dalam gerakan anti-otoritarian:

Menegaskan Eksistensi Perlawanan

Dalam rezim yang represif, isolasi dan ketidakpastian seringkali menjadi senjata psikologis penguasa. Dengan menyebarkan puisi perlawanan, aktivis memberikan pesan kuat: “Anda tidak sendiri, kami masih di sini, perlawanan berlanjut.” Bahkan pembacaan puisi sederhana di kalangan tertutup menegaskan bahwa semangat oposisi tetap hidup, memberikan validasi bagi perasaan ketidakpuasan yang mungkin dipendam secara personal.

Menginspirasi Keberanian

Puisi perlawanan seringkali menggambarkan kepahlawanan, pengorbanan, dan ketekunan dalam menghadapi penindasan. Narasi-narasi ini berfungsi menginspirasi keberanian di antara anggota gerakan yang mungkin mulai meragukan dampak perlawanan mereka. Dengan menampilkan keteladanan moral, puisi membantu mempertahankan moril dan komitmen para aktivis.

Menenangkan Ketakutan

Hidup di bawah rezim otoriter berarti menghadapi ketakutan konstan akan penangkapan, penyiksaan, atau bahkan kematian. Puisi perlawanan sering menyediakan ruang untuk mengakui dan memproses ketakutan ini secara kolektif. Dengan membingkai penderitaan sebagai pengalaman bersama dan sementara, puisi membantu menenangkan kecemasan dan mempertahankan ketahanan mental para aktivis.

Membangun Ikatan Emosional

Puisi, dengan kekuatannya mengartikulasikan pengalaman emosional yang kompleks, menciptakan resonansi kuat di antara para pembaca. Ketika seseorang menemukan perasaannya sendiri tercermin dalam kata-kata orang lain, tercipta ikatan emosional yang melampaui hubungan transaksional biasa. Ikatan-ikatan ini membentuk substrat penting bagi solidaritas yang berkelanjutan dalam gerakan sosial.

Mengakarkan Perlawanan dalam Tradisi Kultural

Mungkin yang paling krusial, puisi perlawanan di Asia Selatan Islamik menghubungkan gerakan kontemporer dengan tradisi sastra yang berusia berabad-abad. Dengan mengadopsi bentuk-bentuk puisi klasik seperti ghazal, qasida, atau nazm, para penyair perlawanan mengklaim legitimasi kultural bagi gerakan mereka. Strategi ini mengubah perlawanan dari tindakan politik semata menjadi upaya mempertahankan warisan kultural yang berharga.

Dimensi Sosiologis: Menjelaskan Keberlanjutan Gerakan Sosial

Teori sosiologi gerakan sosial telah lama mengakui pentingnya ikatan afektif dan solidaritas dalam menentukan keberhasilan mobilisasi kolektif. Namun, perhatian akademik seringkali lebih terfokus pada aspek-aspek material dan struktural—seperti sumber daya, peluang politik, atau jaringan organisasi—daripada dimensi kultural dan emosional. Kontribusi penting Plys adalah menunjukkan bagaimana praktik kultural seperti puisi dapat berfungsi sebagai mekanisme pembentuk solidaritas yang sangat efektif, terutama dalam konteks represi politik. Dalam kondisi di mana mobilisasi terbuka terhambat oleh pengawasan dan penindasan negara, solidaritas yang dibangun melalui praktik kultural seperti puisi dapat mempertahankan gerakan sosial melewati periode-periode sulit. Berbeda dengan demonstrasi atau pemogokan yang mudah ditekan oleh aparat negara, pertukaran puisi relatif sulit dideteksi dan dikendalikan. Puisi dapat disebarkan melalui saluran-saluran informal, dibacakan dalam pertemuan-pertemuan privat, atau bahkan dihafal untuk menghindari bukti tertulis.

Puisi sebagai Pembentuk Identitas Kolektif

Lebih jauh, puisi perlawanan berfungsi membentuk dan mempertahankan identitas kolektif gerakan sosial. Dalam konteks postkolonial Asia Selatan, identitas ini seringkali berakar pada tradisi sastra Islamik yang kaya dan beragam, sambil juga menginkorporasi elemen-elemen modernitas dan kebangsaan. Puisi menjadi ruang di mana identitas hibrid ini dapat dinegosiasikan dan dikembangkan, memungkinkan gerakan sosial untuk mengartikulasikan visi alternatif tentang masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Misalnya, banyak puisi perlawanan di India menggabungkan referensi dari tradisi Sufi dengan kritik terhadap ketidakadilan sosial kontemporer. Kombinasi ini memungkinkan gerakan untuk mengklaim legitimasi religius sambil tetap relevan dengan keprihatinan sosial-politik modern. Strategi diskursif semacam ini sangat penting dalam konteks postkolonial, di mana gerakan sosial seringkali berjuang untuk mendefinisikan identitas yang autentik namun progresif.

Melampaui Konteks Asia Selatan

Meskipun penelitian Plys berfokus pada Asia Selatan Islamik, temuan-temuannya memiliki implikasi yang lebih luas bagi pemahaman kita tentang hubungan antara seni, politik, dan solidaritas sosial. Di berbagai belahan dunia, dari gerakan pro-demokrasi di Amerika Latin hingga kampanye anti-apartheid di Afrika Selatan, puisi dan bentuk-bentuk ekspresi kultural lainnya telah memainkan peran penting dalam mempertahankan perlawanan terhadap rezim otoriter. Apa yang menyatukan pengalaman-pengalaman berbeda ini adalah pengakuan bahwa perlawanan politik tidak dapat bertahan hanya melalui kalkulasi strategis atau mobilisasi sumber daya. Perlawanan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi emosional dan kultural yang kuat—suatu rasa solidaritas dan identitas bersama yang dapat bertahan menghadapi represi dan ketidakpastian. Puisi, dengan kemampuannya mengartikulasikan pengalaman kolektif dalam bahasa yang resonan secara emosional, menawarkan sarana yang sangat efektif untuk membangun fondasi tersebut.

Kekuatan Abadi Kata-Kata

Studi Kristin Plys tentang puisi perlawanan di Asia Selatan Islamik memberikan wawasan berharga tentang bagaimana praktik-praktik kultural membentuk dan mempertahankan gerakan sosial, bahkan—atau terutama—dalam kondisi represif. Puisi-puisi yang muncul selama Darurat India mungkin tidak secara langsung mengakhiri rezim otoriter atau menciptakan mahakarya sastra, namun fungsi sosialnya jauh lebih penting: membangun dan mempertahankan solidaritas yang diperlukan bagi perlawanan kolektif yang berkelanjutan. Dalam dunia kontemporer yang ditandai oleh kebangkitan kembali otoritarianisme di berbagai belahan dunia, pelajaran dari studi ini sangatlah relevan. Perlawanan terhadap penindasan membutuhkan lebih dari sekadar strategi politik atau sumber daya material—ia membutuhkan ikatan emosional dan kultural yang dapat mempertahankan harapan dan komitmen dalam menghadapi rintangan yang tampaknya tak tertahankan. Puisi, dengan keindahan sederhananya, terus menawarkan salah satu cara paling kuat untuk membangun ikatan tersebut. Ketika suara-suara dibungkam dan kebenaran disembunyikan, puisi menjadi bisikan yang tak dapat dibungkam—suara di tengah keheningan yang mengingatkan kita bahwa perlawanan, seperti kata-kata itu sendiri, memiliki kekuatan abadi yang melampaui represi sementara penguasa fana. –

Esai ini didasarkan pada penelitian “The Poetry of Resistance: Poetry as Solidarity in Postcolonial Anti-Authoritarian Movements in Islamicate South Asia” oleh Kristin Plys.